Le film de Arthur LAMOTHE, Mémoire battante (1992), est un très long document sur ce qui restait de la vie traditionnelle des Indiens Montagnais dans le Nord Québec, à la fin des années 60 et dans le courant des années 70, au moment où il a réalisé ce reportage: la vie dans la réserve, la vie sauvage, la chasse, les pratiques rituelles (la « suerie », …) , l’évocation des rites (la « tente tremblante »), la langue, le vocabulaire extrêmement subtil qui touche à la nature, à la géographie des lieux, aux pratiques rituelles, …

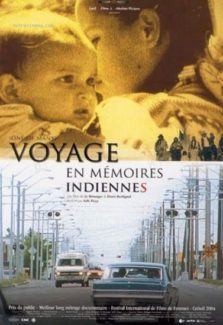

En écho, je me souviens d’avoir vu, il y a quelques années, un autre film canadien: Voyage en mémoires indiennes, de Jo BERANGER (2004). C’est le long parcours du souvenir de l’acculturation violente subie par de nombreux enfants, arrachés à leurs parents, à leur vie, pour être « civilisés » de force dans des écoles animées par des congrégations religieuses.

Voir à ce sujet: les excuses officielles du gouvernement canadien, en 2008, comme condition de réconciliation.

Ce film présente aussi une expérience tout à fait originale d’école reprise et gérée entièrement par une communauté indienne du centre du Canada: le Blue Quills First Nations College. Un modèle (unique ?) de prise en charge de l’éducation des enfants des « peuples premiers », dans le respect de leurs traditions ancestrales. A voir.1

La culture des Indiens d’Amérique du Nord est pleine d’enseignements. Dont un des premiers est sans doute le respect de la nature.

La patience des Indiens était sans limite lorsqu’ils ouvraient l’argent ou fraisaient des turquoises; sur les couvertures, les ceintures et les robes de cérémonie se répandaient leur art et leurs douleurs. Mais leur notion de la décoration ne s’étendait pas au paysage. Ils semblaient étrangers au désir européen de « maîtriser » la nature, d’y faire des arrangements et de la re-créer. Leur ingéniosité, mise à contribution en sens inverse, les faisait s’adapter à leur cadre de vie. Mais ce n’était pas là tant preuve d’indolence (…) que d’une prudence et d’un respect transmis par héritage. Tout se passait comme si cet immense pays (le Nouveau-Mexique) était plongé dans le sommeil et qu’ils désiraient couler leur existence sans risquer de l’éveiller; ou comme si les esprits de la terre, de l’air et de l’eau étaient choses qu’il valait mieux ne pas braver et ne pas irriter. Qu’ils se mettent en chasse, et c’était avec une égale discrétion; une chasse indienne n’était jamais un massacre. Ils ne ravageaient ni les rivières ni les bois, et, s’il leur fallait irriguer, ils prenaient aussi peu d’eau qu’il leur était nécessaire. La terre et tout ce qu’elle portait était l’objet de leur respectueuse considération; jamais il n’essayaient de l’améliorer, jamais ils ne la profanaient.

Willa Cather, La mort et l’archevêque, p. 284 (en 1927 déjà !).

Je note encore: lors d’un colloque tenu à Lille3 en juin 2005, consacré à La frontière, un conférencier évoque notamment l’exemple intéressant du Canada où l’appropriation de l’espace par les colons s’est matérialisée par la ligne, qui marque les limites du territoire. En opposition à la culture des Indiens, qui conçoivent l’espace comme un territoire mouvant, concentrique, mobile, autour de la tribu. La ligne est incompréhensible, inadmissible dans cette culture. Pas de séparation, mais continuité de l’espace. La discontinuité leur est étrangère.2

Parmi mes lectures étonnantes, je fréquente régulièrement :

Jacques Roubaud et Florence Delay, Partition rouge, Gallimard

F.J.Temple, Les Psaumes de la création, Morel

T.C. McLuhan, Pieds nus sur la terre sacrée, Denoël

et les romans de Tony Hillerman – des « polars » édités chez Rivages, qui se passent dans le monde particulier des Navajos (au Nouveau-Mexique et en Arizona).

- Ces films sont disponibles sur l’excellent site de Universciné.

- Voir aussi, sur une autre page, Routes.